युवा कवि और उनकी कविताएँ

साहित्य और संस्कृति की मासिक ई-पत्रिका

अपनी माटी

अक्टूबर-2013 अंक

युवा कवि और उनकी कविताएँ

विपुल शुक्ला -क्षणिकाएँ, मैं और मैं, बात, बुधिया

अखिलेश औदिच्य - अभिशप्त, गुड़िया, चाँद-रोटी, पिता, दंगों पर

माणिक - गुरूघंटाल, माँ-पिताजी, त्रासदी के बाद आदिवासी ।

युवा कवि और उनकी कविताएँ

विपुल शुक्ला -क्षणिकाएँ, मैं और मैं, बात, बुधिया

अखिलेश औदिच्य - अभिशप्त, गुड़िया, चाँद-रोटी, पिता, दंगों पर

माणिक - गुरूघंटाल, माँ-पिताजी, त्रासदी के बाद आदिवासी ।

यदि इन कविताओं का मूल्यांकन किसी बने बनाये

साँचे में न किया जाय, तो ऐसा लगेगा कि यही ‘कविता का

वर्तमान’ है। इन कविताओं की छोटी-छोटी पंक्तियों के बीच केमरे के फ्लेश की भांति हमारे बीच का समय गुजरता हुआ दिखाई देता है। छोटे-छोटे संकेत भयावह

विडम्बनाओं की ओर इशारा करते हैं तो आदमी को पंगु बनाने की कोशिश के प्रतिरोध में

तीखी प्रतिक्रिया भी मिलती है।यहाँ सपनों की उड़ान नहीं, बल्कि

हकीकत के धरातल पर बेबाक टिप्पणियों से झिंझोड़ने की तरूण कोशिश है। विचारों को

परोसने का अंदाज़ इतना लज़ीज है, कि पता ही नहीं चलता कि खूबसूरती भाव

में है या भाषा में।

इस सच से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि भूख और

शोषण आज भी मानवता का सबसे बड़ा कलंक बनकर हमारे सामने खड़ा है। सदियों से चली आ

रही परम्परा ‘जीवो जीवस्य भोजनम्’ की मौन-स्वीकृति

संवेदनशील व सृजनशील इंसान को विद्रोह पर उतारू करने के लिए काफी है। यदि रामैया

को काम नहीं मिला तो थाली में रोटी की जगह चाँद दिखेगा और रोटी आसमान में टंगी रह

जाएगी । इस दर्द भरे दृश्य के बाद भी रामैया के सब्र की पराकाष्ठा हमारी चेतना को

कैसे सोने दे सकती है-

जिस दिन चाँद आता है थाली में

ना जाने क्यों उस दिन

भूख ही नहीं लगती । ( चाँद-रोटी )

दूसरा दृश्य, बुधिया जैसी

बच्ची अपने परिवार को पाल रही है, बीमारी से अब मरणासन्न है । छुटकी को

आभास है कि यह जिम्मेदारी उसे ढोनी है, पर काम पर जाने के लिए उसके पास कपड़े

नहीं है । छुटकी का यह कथन हमारा खून सुखा देने के लिए काफी है-

सच ! मैं सब कर लूँगी

सबको संभाल लूँगी ।

बस जब जीजी मर जाए

तो उसके कपड़े उतार कर

चुपके से मुझे दे देना । (बुधिया)

इतना ही नहीं इसी भूख और शोषण का कहर आदिवासी

जीवन पर भी आ गिरा है, जो कभी अभी अपनी सीमाओं में जीवन जीता रहा,

जंगलों,

पहाड़ों,

गुफाओं

में उल्लसित रहा । उसी को अब इस सभ्य समाज ने नहीं छोड़ा, तो परिणाम सामने

है-

लकीरें खींच गई हैं उनके माथों पर

कुछ सालों से

हाथों में आ गए हैं उनके अनायास

तीर कमान और देसी कट्टे

अपने बचाव में/तन गए हैं ये सभी । (आदिवासी)

ज्यों-ज्यों हम भू-मण्डल की ओर उन्मुख होते हैं,

बाजार

का घेरा फाँस लगाकर अपनी ओर खींचता है। ‘अर्थ’ से लकदक इस

दुनिया में यदि हमने कुछ खोया है तो वह है- रिश्तों की बुनियाद। बुजुर्गों से

भरी हुई कोलोनियाँ, पोते-पोतियों, नवासों को तरसती

दादी-नानी की सूनी गोदियाँ इसकी गवाह हैं। लेकिन इस पीड़ा को आज का यह तरूण कवि

पहचान रहा है, जो सुनहले स्वप्न का आभास देती है, वह

कहता है-

माँ के लिए स्व हूँ मैं,

और माँ/दुनिया में सबसे बड़ी स्वार्थी है । (क्षणिकाएँ)

और पिता के वात्सल्य में डूबा हुआ बचपन की

यादों को ताजा करती हुई पंक्तियाँ-

जब नींद नहीं आती थीं मुझे

आप चिपका लिया करते/अपने सीने से

और थपकियाँ देते

गुनगुनाते थे हमेशा एक ही

अपना पसंदीदा धुन । (पिता)

परन्तु, हम गाँव छोड़कर

शहर में आ गए हैं। माँ-बाप पथराई आँखों से इंतजार करते हैं और हमें वक्त ही नहीं

मिलता। तब-

उनके पास सब्र रखने के सिवाय

अब कोई रास्ता भी तो नहीं रहा अफ़सोस

वे मेरे आने का सिर्फ़ इंतज़ार ही कर सकते

वे दोनों के दोनों ।

खुद से ही पूछते होंगे, बार-बार मेरे

आने की खबर,

फिर देर तक चुप हो जाते होंगे ।

(माँ-पिताजी)

नई पीढ़ी समसामयिक घटनाओं पर मुखर है । दंगों को

देखकर आक्रोशित है, उत्तराखंड की त्रासदी के बाद विचलित है तो धर्म

के नाम पर ढोंग की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं है । वह साफगोई से स्वीकार करता है-

भगवान है/पहचानता हूँ ।

भगवान सब कर सकता है/मानता हूँ ।

भगवान कुछ नहीं करता/जानता हूँ । (क्षणिकाएँ)

साथ ही भगवान से शिकायत भी करता है-

ओ मेरे खुदा ।

अब थोड़ा वक्त निकाल भी लो,

इंसान को/अपने ही खून की

लत लग गई है । (दंगों पर)

जब भगवान के नाम पर मठ खोलकर गुरू-घंटाल अपनी

दुकानें चलाते हैं और धर्म के नाम पर भोली जनता को गुमराह करते हैं तो वह कह उठता

है-

हम गुरू नहीं कहला सके इस सदी में

मुआफ़ करना हम नहीं जमा सके

अपनी झाँकी/ न हम खरे उतर सके

तुम्हारे तेल-मालिश-चंपी के मापदंडों पर । (गुरू-घंटाल)

भावों को संवारने का काम भाषा करती है। उस

भाषा में आँचलिक शब्दावली की सौंधी गंध प्रविष्ट हो जाय तो रस की धारा बहने लगती

है, बिम्ब आँखों के सामने उतरने लगता है।आँचलिक शब्दावली से युक्त कुछ पंक्तियाँ हैं-

(1) इस पहले तेवार भी बैठने आए थे

गाँव

गुवाड़ी के मोतबीर लोग आदतवश

(2) बाप तो दारूखोर है ।

(3) जमात इकट्ठी हुई, दिहाड़ी मजदूरों

की ।

(4) गले में लटकाए चटकों की मालाएँ ।

इसी तरह बिम्बात्मक पदावलियाँ-

(1) वाकई खुदा बड़ा व्यस्त है ।

(2) चश्मे में पिरोई धुंधलाई आँखें ।

(3) चौराहे की तरह पड़ा हूँ सड़क पर ।

(4) होक वाली चाँदी या भोडर की राखियाँ ।

सच यह है कि इन युवा कवियों की ये ताजा कविताएँ

चाहे किसी वर्ग की धारा हो या न हो, इनमें किसी बड़े कवि की छाया हो या न हो,

किसी

बड़ी पत्रिका में छपने का इनका माद्दा हो या न हो, पर आम आदमी की

धड़कन को उसी के अंदाज़ में स्वर देने का साहस इन्हें ऊँचाई तक पहुँचाएगा ।

अज्ञेय की प्रयोगधर्मिता

|

| अज्ञेय |

हिन्दी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ हिन्दी-काव्य क्षेत्र में ‘प्रयोगवाद के जनक’ के रूप में विख्यात है । ‘अज्ञेय’ जी का जन्म 7 मार्च, 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुआ । पिता की नौकरी पुरातत्त्व विभाग में होने के कारण उनका बचपन अनेक स्थानों पर रहते हुए गुजरा । वे स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण जेल में रहे । ‘सैनिक’, ‘विशाल भारत’, ‘प्रतीक’, ‘दिनमान’, ‘नवभारत टाइम्स’ आदि पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन किया तथा अमेरिका व जोधपुर में उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया ।

वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार एवं पत्रकार के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे । हिन्दी-काव्य में ‘तारसप्तक’ के प्रकाशन के साथ प्रयोगवादी कविता का उन्होंने सूत्रपात किया । अज्ञेय जी की प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं- ‘इत्यलम’, ‘हरीघास का पर क्षण भर’, ‘इन्द्रधनुष रौंदे हुए ये’, ‘अरी ओ करूण प्रभामय’, ‘आँगन के पार द्वार’, ‘सुनहले शैवाल’, ‘कितनी नावों में कितनी बार’ एवं ‘महावृक्ष के नीचे’ आदि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं । प्रस्तुत आलेख में अज्ञेय जी काव्य-संवेदना को उजागर करने प्रयास किया गया है ।

‘अज्ञेय’जी छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि थे । उनकी प्रसिद्धि प्रयोगशील कवि के रूप में रही क्योंकि उन्होंने काव्य के परम्परागत बंधनों से मुक्त एक ऐसा माध्यम स्थिर करने के लिए प्रयोग किए, जो नई परिस्थितियों, नवीनतम अनुभूतियों तथा नये विचारों को महत्त्वपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त कर सके । अतएव उनका काव्य-संसार भी नवीन खोज एवं नवशिल्प के अन्वेषण का माध्यम रहा है । ‘तार-सप्तक’ की भूमिका में भी उन्होंने अपने आपको एवं प्रयोगवादी कवियों को ‘राहों के अन्वेषी’ बताया ।

यद्यपि अज्ञेय जी व्यक्तिवादी चेतना के कवि माने जाते हैं, तथापि सामाजिक सरोकारों को एवं उसके महत्त्व को स्वीकार भी किया । ‘नदी’ को ‘समाज’ का एवं ‘द्वीप’ को ‘व्यक्ति’ का प्रतीक बताकर उन्होंने अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया-

“हम नदी के द्वीप हैं ।

हम नहीं कहते कि हमको

छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाये

वह हमें आकार देती है ।”

अज्ञेय जी की मान्यता रही है कि जीवन में दुःख को प्रेरक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे विकारों का परिष्करण करता है । दुःख के महत्त्व को रेखांकित करती कवि की उक्त पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-

“दुःख सबको माँजता है

और.....................................

चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने,

किन्तु जिनका माँजता है,

उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे ।”

वर्तमान शहरी जीवन में जटिलता आ गई है, परिणामस्वरूप शहरी जीवन की विसंगतियों ने मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी एवं अनीतिवान बना दिया है । शहरियों के आचरण को अज्ञेय जी ने ‘साँप’ कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया-

“साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे

नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया

एक बात पूछूँ (उत्तर दोगे)

फिर कैसे सीखा डसना

विष कहाँ पाया ?”

आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य मशीन बन गया है, फलतः उसके जीवन में समय का अभाव व्याप्त हो गया है । कवि की मान्यता है कि काल के अनवरत प्रवाह में क्षण का अत्यधिक महत्त्व होता है अतः मनुष्य को प्रत्येक क्षण का महत्त्व समझते हुए उसमें लीन होना चाहिए तथा अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए, यथा-

“सुनें, गूँज भीतर के सूने सन्नाटे में

किसी दूर सागर की लोल लहर की

जिसकी छाती की हम दोनों

छोटी-छोटी सी सिहन हैं-

जैसे सीपी सदा सुना करती है ।”

प्रकृति का चित्रण करते समय कवि अज्ञेय का मन पूर्वाग्रहों से मुक्त रहा है । उन्होंने प्रकृति के विराट् सौन्दर्य में अपने जीवन को तल्लीन करने की कामना व्यक्त की है । शरद्कालीन चाँदनी में कवि की निमग्नता दर्शनीय है, यथा-

“शरद चाँदनी बरसी

अँजुरी भर कर पी लो

ऊँघ रहे हैं तारे सिहरी सरसी

औ प्रिय, कुमुद ताकते अनझिप ।”

अज्ञेय जी ने जहाँ कविता के वर्ण्य विषय में नये प्रयोग किए, वहीं शिल्प के क्षेत्र में उनके प्रयोग युगान्तरकारी सिद्ध हुए । उन्होंने भाषा का बनावटीपन दूर किया । अप्रस्तुत योजना, बिम्ब एवं प्रतीक विधान में नवीनता को प्रश्रय दिया । नये उपमानों ओर प्रतीकों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा-

“वे उपमान मैले हो गए हैं,

देवता इन प्रतीकों के

कर गए हैं कूच ।”

निष्कर्षतः अज्ञेय जी का काव्य विविधताओं का मिश्रण है । उनके काव्य में व्यक्ति और समाज, प्रेम एवं दर्शन, विज्ञान एवं संवेदना, यातना बोध एवं विद्रोह, प्रकृति एवं मानव तथा बुद्धि एवं हृदय का साहचर्य दिखाई देता है । उनकी कविताएँ आधुनिक युग का दर्पण मानी जाती है। यही कारण है कि हिन्दी काव्य धारा में अज्ञेय जी का व्यक्तित्व आज भी समालोचकों की दृष्टि में अज्ञेय ही प्रतीत होता है ।

'किले में कविता' रिपोर्ट

अपनी माटी की काव्य गोष्ठी

किले में कविता

(औपचारिक हुए बगैर भी सार्थक होने की गुंजाईश)

रिपोर्ट:मनुष्य होने की शर्त है साहित्य- डॉ सत्यनारायण व्यास(औपचारिक हुए बगैर भी सार्थक होने की गुंजाईश)

'किले में कविता' अपनी माटी का यह ऐसा आयोजन है जिसमें किसी ऐतिहासिक दुर्ग या इमारत के आँगन/परिसर में बिना किसी औपचारिकता के पचड़े में पड़े कविता सुनना-सुनाना और कविता पर विमर्श किया जा सकता है। सार्थक होने के लिए किसी भी रूप में औपचारिक होना ज़रूरी नहीं है। लगातार औपचारिक हो रहे हमारे दैनंदिन जीवन में कुछ तो हार्दिक हो। एक विचार के अनुसार अतीत बोध के साथ कविता पर बात-विचार करने के इन अवसरों में यथायोग्य उसी परिसर में आखिर में श्रमदान करने की भी रस्म शामिल की गयी है।

चित्तौड़गढ़ चार अगस्त,2013

घोर कविता विरोधी समय में कवि होना और लगातार जनपक्षधर कविता करना बड़ा मुश्किल काम है।वैसे मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है और मनुष्य होने की शर्त है साहित्य। एक तरफ जहां आज व्यवस्था की दूषित काली घटाएँ तेज़ाब बरसा रही हैं वहीं जल बरसाने वाली घटाएँ तो कला और साहित्य की रचनाएँ ही हैं।तमाम मानवीय मूल्यों की गिरावट का माकूल जवाब है कला और साहित्य का सृजन।ये दोनों हमें अर्थकेन्द्रित और धन-पशु होने से बचाने वाली चीज़ें है। एक और ज़रूरी बात ये कि साहित्य और संस्कृति लगातार परिवर्तनशील धाराएँ हैं। अत: देश काल और समाज सापेक्ष नवाचार का हमेशा स्वागत करना चाहिए। वैज्ञानिक, तकनीकी और साइबर महाक्रान्ति के साथ कला और साहित्य को अपना तालमेल बैठाकर विकास करना होगा।

यह विचार साहित्य और संस्कृति की मासिक ई पत्रिका अपनी माटी के कविता केन्द्रित आयोजन किले में कविता के दौरान वरिष्ठ कवि डॉ सत्यनारायण व्यास ने कहे। चार अगस्त की शाम दुर्ग चित्तौड़ के जटाशंकर मंदिर परिसर में कवि शिव मृदुल की अध्यक्षता में आयोजित काव्य गोष्ठी में जिले के लगभग सत्रह कवियों ने पाठ किया। शुरू में आपसी परिचय की रस्म हुई। आगाज़ गीतकार रमेश शर्मा के गीत घर का पता और तू कहती थी ना माँ सरीखे परिचित गीतों से हुआ। प्रगतिशील कविता के नाम पर विपुल शुक्ला की कविता लड़कियाँ और हम मरे बहुत सराही गई।इस अवसर पर कौटिल्य भट्ट ने दो मुक्कमल गज़लें कहकर हमारे आसपास के ही वे दृश्य पैदा किए जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं।सालों से लिख रहे रचनाकारों में जिन्होंने पहली मर्तबा सार्वजनिक रूप से पाठ किया उनमें किरण आचार्य का गीत बादलों पर हो सवार और माँ शीर्षक से प्रस्तुत रचनाएं और मुन्ना लाल डाकोत की पद्मिनी मेल रो भाटो ने ध्यान खींचा। राजस्थानी रचनाओं में नंदकिशोर निर्झर,नाथूराम पूरबिया के गीतों से माहौल खूब जमा।

जहां सत्यनारायण व्यास ने मेट्रो शहरों के जीवन पर केन्द्रित कविता फुरसत नहीं और ईगो के ज़रिए व्यंग्य कसे वहीं उनकी कविता माँ का आँचल ने अतीत बोध की झलक के साथ संवेदनाओं के लेवल पर सभी को रोमांचित कर दिया। इसी संगोष्ठी में आकाशवाणी चित्तौड़ के कार्यक्रम अधिकारी योगेश कानवा ने अपनी स्त्री विमर्श से भरी हाल की लम्बी कविता का पाठ किया। डॉ रमेश मयंक ने अपनी जल चिंतन रचना से किसी एक शहर के बीच नदी के अस्तित्व को उकेरते हुए जीवन के कई पक्ष हमारे सामने रखे।जानेमाने गीतकार अब्दुल ज़ब्बार ने अपनी परिचित शैली में चंद शेर पढने के बाद अपना पुराना गीत मौड़ सकता है तू ज़िंदगी के चलन ने एक बार फिर छंदप्रधान रचनाओं का महत्व जता दिया। संगोष्ठी के सूत्रधार अध्यापक माणिक ने गुरूघंटाल नामक कविता सुनाकर तथाकथित बाबा-तुम्बाओं की दोगली जीवन शैली पर कटाक्ष किया। वहीं शेखर चंगेरिया, विपिन कुमार, मुरलीधर भट्ट, भगवती बाबू और भरत व्यास ने भी कविता पाठ किया। आखिर में शिव मृदुल ने शिव वंदना प्रस्तुत की।

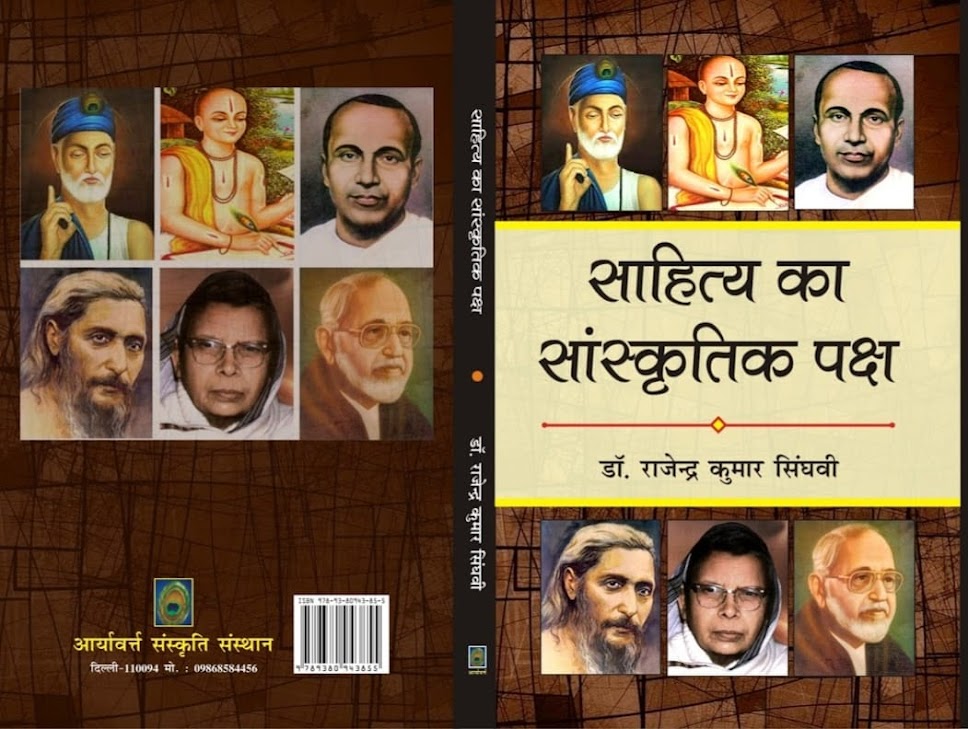

संगोष्ठी में बतौर समीक्षक डॉ राजेश चौधरी, डॉ रेणु व्यास, डॉ राजेंद्र सिंघवी, डॉ अखिलेश चाष्टा और महेश तिवारी मौजूद थे।आकाशवाणी से जुड़े स्नेहा शर्मा, महेंद्र सिंह राजावत और पूरण रंगास्वामी सहित नंदिनी सोनी, चंद्रकांता व्यास, सुमित्रा चौधरी, सतीश आचार्य और कृष्णा सिन्हा ने भी अंश ग्रहण किया।श्रमदान के साथ ही गोष्ठी संपन्न हुई।

रिपोर्ट-माणिक,चित्तौड़गढ़

अब वर्गवाद से परे ‘मानवतावाद’ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए ।

अब वर्गवाद से परे ‘मानवतावाद’ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए ।

विगत तीन दशकों से हिंदी औपन्यासिक परम्परा में दो विमर्श अत्यधिक चर्चित रहे हैं, वे हैं- दलित विमर्श और स्त्री विमर्श । दलित विमर्श के निशाने पर सवर्ण वर्ग रहा है, वहीं स्त्री विमर्श में पुरूष वर्ग कहानियों एवं उपन्यासों में ऐसे अवसरों को तलाशने पर जोर रहा है, जहाँ इन विमर्शों को और मजबूती मिले । खैर ..... अब समय आ गया है कि विमर्श की इस परिधि से बाहर निकलकर आने वाले समय में उस रास्ते की तलाश करनी चाहिए जहाँ दलित सहित किसी भी वर्ग में भेद तक नज़र न आए व स्त्री व पुरूष पूरक बनकर समाज को उन्नत दिशा दे । अशोक जमनानी कृत नवीनतम उपन्यास ‘खम्मा’ विमर्श से आगे रास्ता दिखाने वाला उपन्यास है, जिसका नायक बींझा हाशिए का वर्ग है तो उपनायक सूरज सामंत वर्ग का, एक अभावग्रस्त लोक कलाकार है तो दूसरा सुविधा संपन्न व्यक्ति, एक मुस्लिम संप्रदाय से है तो दूसरा हिन्दू राजपूत घराने का युवक । लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरक बनकर उभरे हैं ।

नायक ‘बींझा’ का संबंध मांगणियार जाति से है, जो राजस्थान की मरूभूमि पर निवास करता है । ‘मांगणियार’ का मतलब माँगने वाला नहीं, बल्कि माडधरा की आवाज है, अर्थात् वे लोककला साधक जो मज़हब से मुसलमान, किंतु हिंदू राजपूतों के घर खुशियों के गीत गाकर जीवन-यापन करने वाली जाति है । जहाँ राजपूतों के घर उत्सव के समय इनकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो इनके लिए जीवन-यापन का आधार राजपूतों का आश्रय है । जीवन-यापन के लिए राजपूतों पर निर्भर होने के बावजूद कला से समझौता नहीं करते और अपने स्वाभिमान को बनाये रखते हैं ।

उपनायक सूरज जो बींझा के सुरों की कद्र करता है और उसे अपना दोस्त मानता है । वह ‘हुकुम’ शब्द नहीं सुनना चाहता । वह बींझा को कहता है- “.... पर तू ये हुकुम-हुकुम बार-बार मत बोला कर । मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तेरा दोस्त हूँ ।” (पृ.14) परन्तु प्रत्युत्तर में बींझा कहता है- “हाँ हुकुम, वो तो है, पर आप मेरा गाना सुन रहे थे और काकासा कहते हैं कि राजा-महाराजा को हुकुम न कहो तो माफी, पर कद्रदान को हमेशा हुकुम कहकर इज्जत देना ।” (पृ.14) स्पष्टतः दोनों की मित्रता में गंभीरता के साथ एक-दूसरे का सम्मान है । ऊँच-नीच का भेद नहीं । सूरज द्वारा दी गई बख्शीश पारिश्रमिक के रूप में ही बींझा स्वीकार करता है । यह स्वाभिमान अंत तक बना भी रहता है ।

|

लेखक अशोक जमनानी

प्रकाशक श्रीरंग प्रकाशन,होशंगाबाद

मुल्य-250/-

|

इस बीच सूरज की शादी हो जाती है । एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी पत्नी, माँ और होने वाले बच्चे की मौत हो जाती है । गहरे अवसाद में डूबा सूरज अपनी सुध-बुध खो बैठता है । उसे मुंबई जाने की सलाह दी जाती है । मुंबई प्रस्थान से पूर्व वह बींझा के घर एक लाख रूपये का लिफाफा दे जाता है । बींझा को जब यह बात पता लगती है तो उसके मन को बड़ी ठेस लगती है । उसे यह बख्शीश प्रतीत होती है । उस रूपये से काकासा अपना पुराना कर्ज़ चुका देते हैं । किंतु बींझा की पत्नी जब उन रूपयों से खरीदा हुआ नया जोड़ा दिखाती है तो बींझा का स्वाभिमान क्रोध बनकर सोरठ पर टूट पड़ता है- “बींझा उठा और बाहर से जूता लाकर उसने सोरठ को पीटना शुरू कर दिया । सोरठ चीखती रही, फिर उसने बींझा के पैर पकड़कर माफ़ी माँगना शुरू की, लेकिन बींझा जिस आँधी की गिरफ्त में था, वो तो जैसे कोई तबाही लेकर ही आई थी । बींझा के कानों में उड़ती रेत चीख रही थी और आँखें खोलने का मतलब होता, हमेशा के लिए नूर खो देना । जब वो आँधी रूकी, तब तक सोरठ की देह लगभग तबाह हो चुकी थी, उसकी सिसकियाँ खत्म हो चुकीं थी और निर्जीव-सी देह धरती पर पड़ी थी ।” (पृ.39)

बींझा बहुत पछताता है वह सोरठ से माफी माँगता है और कहता है- “ तू शायद यह बात समझेगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि बिना मेहनत के उनसे उनकी दया दिखाने वाले रूपये अगर मैंने अपने पास रख लिए तो वे मेरे दोस्त नहीं रहेंगे, वो हुकुम हो जाएंगे ...... सुना सोरठ, वो हुकुम हो जाएंगे ।” (पृ.39) सूरज के मुंबई जाने से उदास बींझा काम की तलाश में जोधपुर जाता है, वहाँ उसका साला बिलावल जो पर्यटकों के गाइड का काम करता है, उसके माध्यम से सुरंगी और झांझर से मुलाकात करता है । ये दोनों नर्तकियाँ अपने प्रेमियों से धोखा खाकर रेगिस्तानी पीवणे साँप की तरह नर्तन रूपी तमाशे में अपने मन के आक्रोश को व्यक्त करती है ।

सुरंगी ने अपने जीवन-यापन के लिए सपेरे पति के साथ नृत्य कर लोगों को लुभाने का काम किया था । उस कारण उसका बेटा जो भूख से तड़प-तड़प कर मर गया । सिक्कों की बारिश में उसका बेटा चला गया । तमाशा देखने वाले गोद में बेटे की लाश को ऐसे देख रहे थे, मानों वह भी कोई तमाशा हो । उसके बाद उसका विद्रोही चरित्र प्रकट होता है । वह कहती है- “... बस मैंने सोच लिया जैसे उस तमाशे ने मेरी साँस-साँस में जहर भर दिया वैसे ही जैसे पीवणा भरता है ।” (पृ.61) झांझर का प्रेमी भी धन के लालच में दूसरा विवाह कर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में जेल चला जाता है और उसके माफी चाहने पर भी झांझर उसे माफ नहीं कर पाती ।

सुरंगी व झांझर के साथ सम के रेतीले धोरों पर सैलानियों को गाना सुनाने के बहाने बींझा को क्रिस्टीन नामक युवती उसे छल से अपने प्रेम-पाश में बाँध लेती है । बींझा कुछ समझ पाता उससे पहले वह एक लाख रूपये का लिफाफा देकर विदेश चली जाती है अपने पति व बच्चों के साथ । बींझा यह एक लाख रूपये स्वीकार न कर सुरंगी व झांझर को दे आता है । घर आकर अपने अपराध के लिए सोरठ से माफी मांगता है, पर सोरठ की पीड़ा उसे माफी नहीं देती ।

इधर सूरज मानसिक अवसादों से उबरकर नई जिन्दगी प्रतीची के साथ शुरू करता है । एक दिन वह बींझा को अपने साथ मुंबई ले जाता है और उसकी कला को सही मुकाम पर पहुँचाने के लिए ब्रजेन से मिलवाता है । ब्रजेन एक मणिपुरी गायक था, किंतु अभी वह कलाकारों को विदेश भिजवाता है और दलाली की मोटी रकम प्राप्त करता है । बींझा के गीतों को सुनकर उसे अपना अतीत याद आ जाता है और कहता है- “..... संकीर्तन में गाने वाला ब्रजेन, जिसकी आवाजों में पहाड़ों का नूर था, वो दलाल बन गया । (पृ.154) स्पष्टतः बाजारवाद के प्रभाव से उसकी कला का पतन हुआ, यह दर्द वह भूल नहीं पाता और अपने व्यक्तित्व को बींझा की कला में ढूँढ़ता है और उसकी कला को बाजार की उपभोक्तावादी संस्कृति से बचाने का प्रयास करता है । वह बींझा से कहता है- “ लेकिन तुम्हारे भीतर एक ब्रजेन है ..... मणिपुर का संकीर्तन गाने वाला, भोला-भाला ब्रजेन । मैं उसे बचाना चाहता हूँ ....... हर कीमत पर बचाना चाहता हूँ । बींझा हो सके तो तुम अपनी धरती से रिश्ता मत तोड़ना ।” (पृ.156)

‘खम्मा’ शीर्षक राजस्थानी संस्कृति का प्रतिनिधि शब्द है, जो ‘क्षमा’ का राजस्थानी रूप है। लेखक ने मरूधरा की लोक संस्कृति व रंग-रंगीली धरा से अभिभूत होकर तथा मांगणियारों के गीतों में इस शब्द की मीठी तान से प्रभावित होकर यह शीर्षक दिया है । ‘भूमिका’ में लेखक श्री जमनानी यह स्पष्ट कर देते हैं कि ‘खम्मा’ मांगणियार और राजपूतों के संबंधों की मिठास को आप तक पहुँचाने की एक कोशिश है और रंग-रंगीली माडधरा को मेरी खम्मा ....... घणीं खम्मा है ।

|

| अशोक जमनानी |

इस उपन्यास में जहाँ दो परस्पर विरोधी वर्गों में सामंजस्य और पूरक भाव दृष्टिगत होता है, वह विशिष्ट है । भविष्य की रूपरेखा भी तय करता है कि अब वर्गवाद से परे ‘मानवतावाद’ की प्रतिष्ठा होनी चाहिए । साथ ही लोक संस्कृति को बाजारवाद से बचाना जरूरी हो गया है । यद्यपि ब्रजेन दलाल बन गया, किंतु बींझा को बचाकर उसने यह संदेश भी दे दिया कि धन-दौलत के आगे कला नहीं बिकनी चाहिए । ‘खम्मा’ उपन्यास के स्त्री पात्र सोरठ, सुरंगी, झांझर अपने पुरूष प्रेमियों से पीड़ित रही हैं । सभी अंदर ही अंदर सुलग रही हैं । वे मात्र हालात से समझौता नहीं करती, बल्कि शोषण का प्रतिकार भी करती है । सोरठ ने बींझा की गलती को माफ नहीं किया, सुरंगी अपने बेटे की मौत को भूल नहीं पाई तो झांझर ने अपने पांखडी प्रेमी का परित्याग कर दिया। ‘स्त्री-विमर्श’ की दृष्टि से इसमें और अधिक विद्रोह दिखाया जा सकता था, किंतु लेखक ने राजस्थानी परिवेश की यथार्थता को भी ध्यान में रखा, जहाँ स्त्रियाँ अभी भी सामाजिक घेरे को तोड़ नहीं पाई है ।

पात्र-योजना की दृष्टि से ‘खम्मा’ उपन्यास के पात्र यथा- बींझा, सोरठ, सुरंगी, झांझर, बिलावल आदि नाम लोककथा, लोक संगीत अथवा लोकवाद्य से जुड़े हैं, तो सूरज, प्राची व प्रतीची शब्द रेगिस्तान के महानायक ‘सूर्य’ व दोनों दिशाओं के नाम पर है । यथार्थ- बोध से संपृक्त माडधरा की मीठी गंध से भरे हुए गीत इस उपन्यास को राजस्थान की रंगीली धारा में अभिसिक्त कर देते हैं । धूमालड़ी गान का यह पद द्रष्टव्य है-

कैजो रे कैजो रे धुमालड़ी म्हारां राज

घोड़ला धीमा-धीमा खेड़ो म्हारां राज

राजे मोरे हिन्दूपत राज नो घणीं खम्मा

राज मोरे राजा रे खम्मा खम्मा खम्मा

खम्मा खम्मा खम्मा ।

यह समीक्षा पहली अपनी माटी के जुलाई -2013 अंक में छप चुकी है। अ

यह समीक्षा पहली अपनी माटी के जुलाई -2013 अंक में छप चुकी है। अ

पुस्तक समीक्षा: ‘मनुजता अमर सत्य’-डॉ. महेन्द्रभटनागर

|

सरोकार और सृजन

(कविता-संग्रह)

डॉं. महेन्द्र भटनागर,

शांति प्रकाशन

1780, सेक्टर-1,

दिल्ली बाई पास,

रोहतक- 124001

|

महेन्द्रभटनागर-रचित

काव्य-संकलन — ‘सरोकार

और सृजन’ सामाजिक यथार्थ पर आधारित है । इस संग्रह में कुल

एक-सौ तैंतालीस कविताएँ हैं, जो जीवन की संवेदनाओं को न केवल

यथार्थ के धरातल पर उतारती हैं, बल्कि आस्थावादी दृष्टि से

भविष्य का पथ भी विस्तारित करती हैं । इन कविताओं में व्यक्ति, समाज, स्त्री, श्रमिक, सर्वहारा अथवा अन्य किसी प्रकार का वैचारिक आग्रह से संपृक्त वर्ग-विभाजन

न होकर मूल्य आधारित सामाजिक संरचना के मापन का प्रयास है। यह प्रयास कवि के भाव-बोध

में व्याप्त सूक्ष्म संस्कार, मूल्य के प्रति सशक्त आस्था,

आत्मनिष्ठ-दृष्टि से अन्तः समर्पण एवं उनकी भावना में बौद्धिकता का

संस्पर्श है ।

डॉ.

रामविलास शर्मा ने डॉ. महेन्द्रभटनागर की कविताओं पर टिप्पणी देते हुए लिखा है

— “महेन्द्रभटनागर की रचनाओं में तरुण और उत्साही युवकों का आशावाद है,

उनमें नौजवानों का असमंजस और परिस्थितियों से कुचले हुए हृदय का

अवसाद भी है । इसीलिए कविताओं की सच्चाई इतनी आकर्षक है । यह कवि एक समूची पीढ़ी का

प्रतिनिधि है जो बाधाओं और विपत्तियों से लड़कर भविष्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का

निर्माण कर रहा है ।”

उक्त

रचना-संकलन में संकलित कविताएँ किसी समय-विशेष को प्रतिबिम्बित नहीं करती,

वरन् प्रत्येक कालखंड में मानवता का दिग्दर्शन करने का सामर्थ्य

रखती हैं । प्रस्तुत काव्य-संकलन की समस्त कविताएँ जीवन की सार्थकता को भावमयी

वाणी से झंकृत कर रही हैं ।

प्रथम

कविता ‘कला-साधना’ जीवन की सार्थकता को रससिक्त दृष्टि से

देखती है, जिसके लिए कवि ने कला की साधना को अनिवार्य माना

है । कवि की मान्यता है कि कला हर हृदय में स्नेह की बूँदें भरती हैं, मोम को पाषाण में बदलती हैं, मृत्यु की सुनसान घाटी

में भी नये जीवन का घोष करती है । प्यार के अनमोल स्वर जब विश्व रूपी तार पर झंकृत

होते हैं तो मनुष्य का सौन्दर्य-बोध जाग्रत हो जाता है, इसी

कारण कवि कहता है —

गीत

गाओ

विश्व-व्यापी

तार पर झंकार कर,

प्रत्येक

मानस डोल जाए प्यार के अनमोल स्वर पर!

हर

मनुज में बोध हो सौंदर्य का जाग्रत —

कला

की कामना है इसलिए!

(‘कला-साधना)

कवि केवल

सौन्दर्य-बोध जाग्रत करने के लिए ही सर्जना के क्षण तलाश नहीं करता,

वरन् चारों ओर के वेदनामय वातावरण एवं पीड़ा के स्वरों को भी

अभिव्यक्ति देना चाहता है, जिससे कि वह अभिव्यक्ति भी जीवन

का गीत बन जाए । कवि यह कदापि नहीं चाहता कि संकटों का मूक साया उम्र भर बना रहे,

इसीलिए विजय के उल्लसित क्षणों की कामना लिए कहता है —

हर

तरफ छाया अँधेरा है घना,

हर

हृदय हत, वेदना से है सना,

संकटों

का मूक साया उम्र भर,

क्या

रहेगा शीश पर यों ही बना?

गाओ,

पराजय — गीत बन जाए ।

(‘गाओ’)

मनुष्य

जन्म से सृजनधर्मी होता है । वह आपदाओं से, झंझावातों

से विचलित हुए बगैर आस्थावादी दृष्टि से जीवन की गति को बनाये रखता है । उसका यह

प्रयास ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है, फलतः अपने पथ की दिशा भी तय कर लेता है । कवि की अपेक्षा है कि मनुष्यता

का यह अदम्य साहस विद्यमान रहना चाहिए, यथा —

ज्वालामुखियों

ने जब-जब

उगली

आग भयावह,

फैले

लावे पर

घर

अपना बेखौफ़ बनाते हैं हम!

.

भूकम्पों

ने जब-जब

नगरों-गाँवों

को नष्ट किया,

पत्थर

के ढेरों पर

बस्तियाँ

नयी हर बार बसाते हैं हम!

(‘अदम्य’)

कवि सृजन

का बिम्ब होता है, उसमें युग की

चुनौतियों को झेलने का साहस और सामर्थ्य होता है । विश्व के सुख-दुःख बाँटने में

वह मदद कर सकता है और स्नेह की सृष्टि भी । मानवता की स्थापना में कवि से अनंत

अपेक्षाएँ समाज करता है । इसीलिए कवि

महेंद्रभटनागर भी कहते हैं —

कवि

उठो ! रचना करो!

तुम

एक ऐसे विश्व की

जिसमें

कि सुख-दुख बँट सकें,

निर्बन्ध

जीवन की लहरियाँ बह चलें,

निर्द्वन्द्व

वासर

स्नेह

से परिपूर्ण रातें कट सकें,

सबकी,

श्रमात्मा की, गरीबों की,

न

हो व्यवधान कोई भी ।

(‘युग

और कवि’)

आदिकाल से

समाज में दो पक्ष विद्यमान रहे हैं- एक सबल और दूसरा निर्बल । संपूर्ण मानव-समुदाय

इन दो ध्रुवों में विभाजित नज़र आता है । कवि की दृष्टि में यह मानवता के लिए कलंक है

। दोनों पक्षों की जीवन-शैली का यथार्थ अंकन करती उक्त पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-

स्पष्ट

विभाजित है जन समुदाय —

समर्थ

/ असहाय ।

.

हैं

एक ओर — भ्रष्ट राजनीतिक दल

उनके

अनुयायी खल,

सुख-सुविधा,

साधन-संपन्न, प्रसन्न ।

...

दूसरी

तरफ़ — जन हैं

भूखे-प्यासे

दुर्बल, अभावग्रस्त ..... त्रस्त,

अनपढ़

/ दलित, असंगठित

खेतों-गाँवों

/ बाजारों-नगरों में

श्रमरत

/ शोषित / वंचित / शंकित!

(‘दो

ध्रुव’)

कवि की

दृष्टि में, जब मानव पशुता पर उतरता है तो

चारों ओर की हवाओं व दिशाओं में आतंक की भयाक्रांत ध्वनि व्याप्त हो जाती है,

जो केवल संत्रास को जन्म देती है । ऐसा वातावरण मनुष्यता के प्रति

घोर अपराध है, जिसे बदलना ज़रूरी है । कवि की क्षुब्ध और

क्रुद्ध वाणी इन शब्दों में प्रकट होती है —

कवि की

दृष्टि में, जब मानव पशुता पर उतरता है तो

चारों ओर की हवाओं व दिशाओं में आतंक की भयाक्रांत ध्वनि व्याप्त हो जाती है,

जो केवल संत्रास को जन्म देती है । ऐसा वातावरण मनुष्यता के प्रति

घोर अपराध है, जिसे बदलना ज़रूरी है । कवि की क्षुब्ध और

क्रुद्ध वाणी इन शब्दों में प्रकट होती है —

घुटन,

बेहद घुटन है!

होंठ

..../ हाथ... / पैर निष्क्रिय ... बद्ध,

जन-जन

क्षुब्ध .../ क्रुद्ध ।

प्राण-हर

/ आतंक-ही-आतंक / है परिव्याप्त

दिशाओं

में / हवाओं में!

इस

असह वातावरण को बदलना ज़रूरी है ।

(‘संधर्ष’)

समय के साथ,

पीड़ित वर्ग ने अपने अधिकारों की जंग जीत ली है । अब समाज में विषमता

का स्थान समता ने ले लिया है । समता के बीज अब समरसता रूपी वृक्ष में विकसित हो

रहे हैं । भविष्य की स्वर्णिम समतामूलक समाज की संकल्पना मात्र से कवि भाव-विभोर

होकर कह उठता है —

शोषित-पीड़ित

जन-जन जागा

नवयुग

का छविकार बना!

साम्य

भाव के नारों से

नभमंडल

दहल गया!

मौसम

/ कितना बदल गया!

(‘परिवर्तन’)

जातिगत

द्वेष,

प्रांत-भाषा भेद सामाजिक जीवन में दानव-वेश हैं । जहाँ इंसानियत,

मर जाती है और जीवन में विष घुल जाता है । धर्म, जाति, मानव-भेद युक्त वातावरण में सभ्य-जीवन की

साँसें घुटती हैं । कवि इसे असह्य मानकर चीत्कार भरे स्वर में कह उठता है —

घुट

रही साँसें / प्रदूषित वायु,

विष

घुला जल / छटपटाती आयु!

(‘अमानुषिक’)

परन्तु,

कवि ऐसे विषैले वातावरण पर गलदश्रु रूदन न कर, चुनौती देता है । वह लोगों को हिंसा और क्रूरता के दौर को मिटाने हेतु

प्रेरित करता है । इस स्थिति से उबरने का रास्ता यही है कि हर आदमी दृढ़ संकल्प के

साथ इस स्थिति से विद्रोह करे । कठिन संघर्ष से कवि का विश्वास है कि हिंसा व

क्रूरता का वातावरण नहीं रह पाएगा —

लेकिन,

नहीं अब और स्थिर रह सकेगा

आदमी

का आदमी के प्रति

हिंसा-क्रूरता

का दौर!

दृढ़-संकल्प

करते हैं

कठिन

संघर्ष करने के लिए,

इस

स्थिति से उबरने के लिए

(‘इतिहास

का एक पृष्ठ’)

मध्यवर्गीय

जीवन की त्रासदी यह है कि न तो वह अमीर बन पाता है और न ही ग़रीबी में रह सकता है ।

वह ज़िन्दगी को मरने नहीं देता । अपने मन में, अन्तर्भूत

पीड़ा को सहन कर वह नयी सृष्टि की ओर अग्रसर होता है। कवि की दृष्टि में यह प्रेरक

तत्त्व है और जीवन का यथार्थ भी । पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं —

पर,

टपकती छत तले

सद्यः

प्रसव से एक माता आह भरती है।

मगर

यह ज़िंदगी इंसान की

मरती

नहीं, / रह-रह उभरती है !

(‘मध्यम-वर्ग,

चित्र-1)

मानवीय

दृष्टि समय के साथ संकुचित होती जा रही है । उसकी चेतना में स्वार्थपरता बढ़ती जा

रही है । प्रत्येक इंसान सबसे पहले अपने व अपने घर-परिवार के बारे में सोचता है,

परहित का भाव उसके मन में बाद में आता है । यह मानवता की परिधि को

संकुचित करने वाला है । कवि की पीड़ा इन पंक्तियों में उजागर होती है —

पहले

- सोचते हैं हम

अपने

घर-परिवार के लिए

फिर

- अपने धर्म, अपनी जाति, अपने प्रांत,

अपनी

भाषा और अपनी लिपि के लिए!

आस्थाएँ

: संकुचित

निष्ठाएँ

: सीमित परिधि में कै़द !

(‘नये

इंसानों से —‘)

हम

इक्कीसवीं सदी में विचरण का दावा करते हैं । युग आधुनिक है,

किंतु हमारी मानसिकता प्रागैतिहासिक है । हमारे दकियानूसी चेहरे पर

आधुनिकता का मुखौटा है । वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अवश्य हैं, पर

दृष्टि वैज्ञानिक नहीं । यही वृत्ति हमें पीछे धकेलती है । कवि ने इस सामयिक

यथार्थ पर करारा व्यंग्य किया है —

हमारा

पुराण पंथी चिन्तन,

हमारा

भाग्यवादी दर्शन

धकेलता

है हमें पीछे .... पीछे .... पीछे ।

.

लकीर

के फ़कीर हम

आँख

मूँद कर चलते हैं

अपने

को आधुनिक कह

अपने

को ही छलते हैं ।

(‘विसंगति’)

कवि की दृढ़

मान्यता है कि कविता केवल व्यक्तिगत भावों का प्रस्फुटन मात्र नहीं है,

वह जीवन के किसी विशेष पक्ष का उद्घाटन करने वाली कला भी नहीं है,

वरन् कविता आदमी से आदमी को जोड़ने वाली कड़ी है । यह क्रूर हिंसक

भावनाओं को प्यार की गहराई में बदलने का सामर्थ्य रखती है । इसीलिए कवि ने उसे ऋचा

या इबादत की संज्ञा दी है —

आदमी

को आदमी से जोड़ने वाली,

क्रूर-हिंसक

भावनाओं की

उमड़ती

आँधियों को मोड़ने वाली

उनके

प्रखर अंधे वेग को — आवेग को

बढ़

तोड़ने वाली

सबल

कविता — ऋचा है, इबादत

है।

(‘कविता-प्रार्थना)

कवि अपने

स्वर में विश्वास के, विजय के, आस्था के चिह्न जीवित रखना चाहता है । वह शोषण-मुक्त समाज की संकल्पना के

साथ-साथ न्याय-आधारित व्यवस्था चाहता है । सच्चे अर्थ में मानवता की प्रतिष्ठा

करना चाहता है, वह कहता है-

हम

मूक कंठों में भरेंगे स्वर

चुनौती

के,

सुखमय

भविष्य प्रकाश के,

नव

आश के ।

(‘प्रतिबद्ध’)

मानवता की

सृष्टि ही, नवीन युग में चेतना की संवाहिका

बन सकती है, जिसमें मात्र कल्पना का दिव्य-लोक मिथक ही होगा,

क्योंकि विवेक-शून्य अंध-रूढ़ियाँ जीवन को पंगु बनाती हैं । मज़हबी उसूलों को वैज्ञानिकता की

सामयिक कसौटी पर कसने का समय आ गया है, जहाँ ‘मनुजता का अमर सत्य’ ही जीवन का उद्देश्य है । कविता

की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं —

|

डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंघवी

युवा समीक्षक

महाराणा प्रताप राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चित्तौड़गढ़ में हिन्दी

प्राध्यापक हैं।

आचार्य तुलसी के कृतित्व

और व्यक्तित्व

पर शोध भी किया है।

स्पिक मैके ,चित्तौड़गढ़ के

उपाध्यक्ष हैं।

अपनी माटी डॉट कॉम में

नियमित रूप से छपते हैं।

शैक्षिक अनुसंधानों और समीक्षा

आदि में विशेष रूचि रही है।

ब्लॉग -

http://drrajendrasinghvi.blogspot.in/

मो.नं. +91-9828608270

डाक का पता:-सी-79,प्रताप नगर,

चित्तौड़गढ़

|

कल्पित

दिव्य शक्ति के स्थान पर

मनुजता

अमर सत्य’ कहना होगा!

सम्पूर्ण

विश्व को

परिवार

एक जानकर, मानकर

परस्पर

मेल-मिलाप से रहना होगा ।

(‘पहल’)

इसी लक्ष्य

को प्राप्त करने एवं मनुजता को अमर सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए कवि डॉ.

महेन्द्रभटनागर अंध-रूढ़ियों को बदलने का आह्वान कर रहे हैं । इस हेतु नवीन

परम्पराओं की स्थापना के लिए संदेश दे रहे हैं कि-

नवीन

ग्रंथ और एक ‘ईश’ चाहिए

कि

जो युगीन जोड़ दे नया, नया, नया!

व

लहलहा उठे

मनुज-महान्

धर्म की सड़ी-गली लता!

सुधार

मान्यता / नवीन मान्यता / सशक्त मान्यता !

न

व्यर्थ मोह में पड़ो,

न

कुछ यहाँ धरा !

बदल

परम्परा, परम्परा, परम्परा

!

(‘परम्परा’)

समग्रतः,

कवि की सहज अभिव्यक्ति में एक ओर जीवन की वास्तविकताओं और अपने समय

की बेचैनी का यथार्थ वर्णित है, वहीं दूसरी ओर परिवेश के

अन्तर्विरोधों में जड़-स्थापनाओं का विरोध भी उग्र रूप में प्रकट हुआ है । यह

आक्रोश जब चरम पर पहुँचता है तो दिशा-निर्धारण के रूप में ‘मनुजता

और सत्य’ कहकर भविष्य की रूपरेखा भी निर्धारित कर देता है ।

डॉ.

रविरंजन की टिप्पणी है — “उनकी कविता में एक संवेदनशील कवि की वैचारिकता एवं विचारक की संवेदनशीलता

के बीच उत्पन्न सर्जनात्मक तनाव विद्यमान है ।”

भाषायी

संरचना की दृष्टि से कवि के पास भावों के अनुकूल भाषा है,

शब्दों का विन्यास है, गेयता है और अलंकारों

का स्वाभाविक प्रस्फुटन है । इसीलिए डॉ. महेंद्रभटनागर की काव्य-भाषा भावों का

अनुगमन करती प्रतीत होती है । प्रयाण-गीतों व नयी कविता के मुक्त-छंदों में

आन्तरिक लयता मनोमुग्धकारी दृश्य उत्पन्न करती है । अनुभूति की व्यापकता से भाषा

भावों की संवाहक बन गई है, जो अनुकरणीय है । अंत में यह कहना

समीचीन होगा कि डॉ. महेन्द्रभटनागर की कविता में आस्थावादी दृष्टि है, जीवन का गान है, मानवता की प्रतिष्ठा है, चेतना की सृष्टि है और मनुजता को अमर सत्य के रूप में स्थापित करने की चाह

है । यह भाव-संवेदना ही कवि के व्यक्तित्व को युग-धारा में सार्थक पथ-गंतव्य प्रदान कर रही है ।

Subscribe to:

Comments (Atom)

.JPG)