आचार्य शुक्ल का ‘मधुस्रोत’: साहित्यिक

सौन्दर्य

आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिन्दी आलोचना के आधार स्तंभ है। रसवादी आलोचना को

विस्तारित कर हिन्दी के भावी पथ को निर्मित करने में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया।

‘काव्य’ के प्रति आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि

परवर्ती रचनाकारों के लिए सदैव आदर्श रही। कविता की आलोचना के महानायक आचार्य

शुक्ल का कवि-हृदय भी उन्नत कोटि का रहा है। यद्यपि वे कविता के आलोचक थे, तथापि उनकी कविताएँ कई स्थलों पर उनकी

काव्यालोचनाओं की पूरक भी बन गई हैं। ‘मधुस्रोत’ नामक

काव्य-संग्रह की सम्यक् विवेचन आचार्य शुक्ल की काव्य-प्रतिभा का निदर्शन, परवर्ती आलोचक का बीजग्रंथ और समय की अनुगूँज में

प्रखर व्यक्तित्व का प्रमाण देता है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिन्दी आलोचना के आधार स्तंभ है। रसवादी आलोचना को

विस्तारित कर हिन्दी के भावी पथ को निर्मित करने में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया।

‘काव्य’ के प्रति आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि

परवर्ती रचनाकारों के लिए सदैव आदर्श रही। कविता की आलोचना के महानायक आचार्य

शुक्ल का कवि-हृदय भी उन्नत कोटि का रहा है। यद्यपि वे कविता के आलोचक थे, तथापि उनकी कविताएँ कई स्थलों पर उनकी

काव्यालोचनाओं की पूरक भी बन गई हैं। ‘मधुस्रोत’ नामक

काव्य-संग्रह की सम्यक् विवेचन आचार्य शुक्ल की काव्य-प्रतिभा का निदर्शन, परवर्ती आलोचक का बीजग्रंथ और समय की अनुगूँज में

प्रखर व्यक्तित्व का प्रमाण देता है।

'मधुस्रोत’ में आचार्य शुक्ल रचित 31 कविताओं का संकलन है। जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी

सभा द्वारा 1971 ई. (वि.सं.2028) में किया गया। 1901 ई. से 1929 ई. तक लिखित ये

कविताएँ तत्कालीन प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं- सरस्वती, आनंदकादंबिनी, बालप्रभाकर, नागरी प्रचारिणी

पत्रिका, लक्ष्मी, इन्दु, बाल हितैषी, माधुरी, सुधा आदि में प्रकाशित हुई। ब्रज और खड़ी बोली

में रचित इन कविताओं में अपने समय की साहित्यिक चेतना का निर्वाह है, वहीं ब्रज से खड़ी बोली का काव्य-भाषा के रूप

में विकास का प्रमाण भी है। 1904ई. में रचित ‘बसंत’ में ठेठ ब्रजभाषा का संस्कार है, तो 1913 ई. में प्रकाशित ‘विरह सप्तक’ में ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप प्रकट होता है। इसके

बाद की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग है। 1929 ई. में रचित ‘मधुस्रोत’ में परिष्कृत खड़ी

बोली है, जिसे आधुनिक काव्यभाषा का

रूप माना जा सकता है।

आचार्य शुक्ल ने कविता को ‘हृदय की मुक्तावस्था’ कहा है। ‘कविता क्या है?’

निबंध में वे कहते हैं- “ जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा

कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह

मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी

जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते

हैं।”1 कविता के मर्म को

उद्घाटित करने वाली इन पंक्तियों में आचार्य शुक्ल की आलोचक-दृष्टि प्रकट होती है,

वहीं इसका रूप-विधान ‘मधुस्रोत’ में दिखाई पड़ता

है। ‘मधुस्रोत’ में संकलित कविताओं का वर्गीकरण वण्र्य-विषय के

आधार पर निम्नानुसार किया जा सकता है-

1.प्रकृति प्रेम- ‘मनोहर छटा’, ‘प्रेम-प्रताप’,

‘विरह-सप्तक’, ‘प्रकृति-प्रबोध’, ‘हर्षोद्धार, ‘आमंत्रण’, ‘वसन्त-पथिक’, ‘रूपमय हृदय’ आदि।

2.लोक-संस्कृति-‘हृदय का मधुर भार’,

‘शिशिर-पथिक’, ‘मधुस्रोत’ आदि।

3.कर्म-सौन्दर्य-‘गोस्वामीजी और हिन्दू जाति’, ‘आशा और उद्योग’,

‘पाखंड-प्रतिषेध’ आदि।

4. राष्ट्र प्रेम- ‘भारत और वसन्त’, ‘रानी दुर्गावती’,

‘भारत’, ‘फूट’, ‘देशद्रोही को

दुत्कार आदि।

5.श्रद्धा भाव-‘भारतेन्दु हरिश्चन्द्र’, ‘भारतेन्दु जयन्ती’,

‘श्री युत बाबू देवकीनंदन खत्री का वियोग’, याचना आदि।

6.विविध-‘बाल विनय’, ‘विनती’, ‘अन्योक्तियाँ’’, ‘वन्दना’, ‘हमारी हिन्दी’,

‘सुमन-संगीत’, झलक 1-2-3 इत्यादि।

संकलित कविताओं के वर्ण्य-विषय पर टिप्पणी करते

हुए डॉ.रामचंद्र तिवारी ने लिखा- “प्रकृति के रम्य

चित्रों से अलग अन्य कविताओं का महत्त्व इस दृष्टि से भी मान्य है कि उनमें

शुक्लजी के समय के इतिहास की अनुगूँजे सुनाई पड़ती हैं और उनके प्रति उनकी निजी

प्रतिक्रियाओं की झलक भी मिलती है।”2 इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल की कविताओं में भारतेन्दु युगीन

प्रवृत्ति- प्रकृति-प्रेम, ग्राम्य-संस्कृति,

ब्रजभाषा प्रयोग; द्विवेदी- युगीन प्रवृत्ति- राष्ट्र प्रेम, इतिवृत्तात्मकता, खड़ी बोली प्रयोग और परवर्ती काव्य-प्रवृत्ति- परिनिष्ठित

काव्य भाषा का रचनागत निर्वाह स्पष्टतः प्रकट होता है। इसी दृष्टि से आचार्य शुक्ल

की रचनाओं का काव्य संग्रह ‘मुधस्रोत’

के साहित्यिक सौन्दर्य का अवगाहन करना समीचीन

होगा।

‘प्रकृति-प्रेम’ कवियों का सदैव प्रिय विषय रहा है। आचार्य शुक्ल की कविताओं

में प्रकृति की रम्य छटा सहज प्रसन्न शैली में व्यक्त हुई है। रीतिकालीन काव्य में

प्रकृति उद्दीपन रूप में प्रकट हुई, परन्तु आचार्य शुक्ल ने इसे आलंबन रूप में ही ग्रहण किया। वे प्रकृति की सत्ता

को स्वतंत्र मानते थे। प्रकृति के शुद्ध रूप की उपासना के कारण उन्होंने आरोपित

भावों को स्वीकार नहीं किया। ‘मनोहर छटा’,

‘आमंत्रण’, ‘रूपमय हृदय’ आदि कविताओं में

प्रकृति का रम्य चित्रण इसी रूप में बिम्बित है। प्रकृति के आलम्बन रूप का

दृश्य-विधान इन पंक्तियों में अवलोकनीय हैं-

नव दल-गुंथित पुष्प हास यह!

शशि रेख सुस्मित विभास यह!

नभ चुवित नग निविड़-नीलिमा उठी अवनि उर की उमंग

सी।

कलित विरल घन पटल-दिगंचल-प्रभा पुलकमय राग-रंग

सी।3

(रूपमय हृदय)

इसी प्रकार ‘मनोहर छटा’ में प्रकृति को

चित्रकार की गति के रूप में अंकित कर उसमें पल्लवित जीवन और सूर्य, चंद्र, नभ, जल, पर्वत आदि की भूमिका को भी चित्रित करते हुए

कवि ने कहा-

नीचे पर्वत थली रम्य रसिकन मन मोहन ।

ऊपर निर्मल चन्द्र नवल आभायुत सोहत।।4

(मनोहर छटा)

प्राकृतिक सुषमा के साथ लोक संस्कृति की शाश्वत

सौन्दर्य कवि को मुग्ध करता है। ग्राम्य-जीवन में उसे सनातन संस्कृति के प्राण

दिखाई देते हैं, जहाँ समस्त चराचर

जगत के प्रति स्निग्ध स्नेह भाव है। नगर से दूर, कृत्रिम सभ्यता से विरत ग्राम्य-जीवन के खुले द्वार का

रेखांकन कवि को आकर्षित करता है। हरे-भरे खेत, पेड़-पौधों पर लहराते पत्ते, गाँवों के खपरैल वाले घर और श्वेत छज्जे आदि भारतीय ग्राम्य-जीवन

के बिम्ब हैं। यथा-

नगर से दूर कुछ गाँव की सी बस्ती एक,

हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम ।

जहाँ पत्राजाल अंतराल से झलकते हैं,

लाल खपरैल, श्वेत छज्जो के सँवारें धाम।।5

(हृदय का मधुर भार)

ग्राम्य-संस्कृति में कवि का मन इतना रम गया है

कि वहाँ की सुषमा उन्हें देवलोक के समान प्रतीत होती है। यहाँ प्रकृति का खुला

प्रसार है, जहाँ पशु, पक्षी, मानव सब एकात्म भाव से रहते हैं। ‘ग्राम’ को खुला स्वप्न मानते हुए

कवि मनुष्य जीवन में इसे मधु के समान मानकर प्रेरणा लेने का भी आह्वान करता है,

यथा-

कहीं हृदय अपना समेटकर,

कोश-कीट बन जाय न तू नर।

इसी हेतु अविरल मधुधारा,

द्वार-द्वार पर टकराती है।

$ $ $

तुम भी ग्राम! खुले सपने हो,

रूप रंग में वही बने हो।6

(मधुस्रोत)

आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध ‘उत्साह’ में कर्म सौन्दर्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-

“कर्म में आनन्द अनुभव

करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही

एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते है।

अत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है,

वही लोकोपकारी कर्म-वीर का सच्चा सुख है।”7 वस्तुतः कर्म सौन्दर्य वह बीज है जो ‘क्षात्रधर्म’ की प्रतिष्ठा करता है। आचार्य शुक्ल ने अपने युग की ध्वनि

को पहचान लिया था और स्वाधीनता आन्दोलन में रचनाकार की भूमिका को भी निर्धारित कर

दिया।

‘भारत और बसंत’ में वंदे मातरम् का शंखनाद, ‘रानी दुर्गावती’ में नारी के शौर्यपूर्ण चरित्र का गुणगान, ‘देशद्रोही को दुत्कार’ में अभिव्यक्त विचार स्वाधीनता आन्दोलन की छाया में पल्लवित

हुए। राष्ट्रधर्म से विमुख लोगों को कवि ने अपने हृदय से ही निकालने की घोषणा कर

दी है-

जा दूर हो अधम सन्मुख से हमारे,

हैं पाप-पुंज तब पूरित अंग सारे,

जो देश से न हट तो हृद-देश से ही,

देते निकाल हम आज तुझे भले ही।8

(देशद्रोही को दुत्कार)

आचार्य शुक्ल ने

राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि मानकर अन्याय का प्रतिकार करने का आह्वान किया। अपने युग

की पदचाप अनुसार उन्होंने निष्काम भाव से आगे बढ़ने का निश्चय किया। शत्रु चाहे

कितना भी शक्तिशाली हो, कवि अपना उद्योग

छोड़ने को तैयार नहीं। अन्यायी को दण्ड देने का भाव प्रकट करती उक्त पंक्तियाँ

अवलोकनीय हैं-

देश, दुःख अपमान जाति का बदला मैं अवश्य लूँगा।

अन्यायी के घोर पाप का, दण्ड उसे अवश्य दूँगा ।

यद्यपि मैं हूँ एक अकेला, बैरी की सेना भारी ।

पर उद्योग नहीं छोडूँगा, जगदीश्वर हैं सहकारी।।9

(आशा और उद्योग)

तुलसी की भक्ति को स्पष्ट करते हुए आचार्य

शुक्ल ने लिखा- “वह केवल

व्यक्तिगत एकांत साधना के रूप में नहीं है, व्यवहार क्षेत्र के भीतर लोक-मंगल की प्रेरणा करने वाली है।”10 वस्तुतः शील-निरूपण की दृष्टि से उन्होंने

तुलसी को हिन्दी का श्रेष्ठ कवि माना। आचार्य शुक्ल ने ‘लोगमंगल की साधनावस्था’ को आगे बढ़ाया। तुलसी ने प्रभु श्री राम के लोकरक्षक रूप का

चित्रण किया तो आचार्य शुक्ल ने भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए नैराश्य के

वातावरण में प्रभु के लोक रक्षक रूप का

वर्णन किया-

जिस दंडक वन में प्रभु की, को दंड-चंड-ध्वनि भारी।

सुनकर कभी हुए थे कंपित, निशिचर अत्याचारी।

वहीं शक्ति वह झलक उठी, झंकार सहित भयहारी।

दहल उठा अन्याय, उठो फिर मरती जाति हमारी ।।11

(गोस्वामी और हिन्दू जाति)

आचार्य शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद को उचित

नहीं माना। काव्य दृष्टि और रहस्यवाद के संबंध में उनके विचार हैं- “अब विचारने की बात है कि किसी अगोचर और अज्ञात

के प्रेम में आँसुओं की आकाश-गंगा में तैरने, हृदय की नसों का सितार बजाने, प्रियतम असीम के संग नग्न प्रलय-सा ताण्डव मरने या मुँदे

नयन-पलकों के भीतर किसी रहस्य का सुखमय चित्र देखने को ही- ‘भी’ तक तो कोई हर्ज न

था- कविता कहना, कहाँ तक ठीक है?

छोटे-छोटे कनकौवों पर भला कविता कब तक टिक सकती

है? असीम और अनन्त की भावना

के लिए अज्ञात या अव्यक्त की ओर झूठे

इशारे करने की कोई जरूरत नही।”12

यद्यपि ‘काव्य में रहस्यवाद’ पुस्तिका 1929 ई. में प्रकाशित हुई, किन्तु उनके

काव्य में रहस्यवाद पर आलोचनात्मक आक्रमण पहले ही आ गया था। ‘रूपमय हृदय’ में ज्ञात के महत्त्व को स्थापित किया तो ‘हृदय के मधुर भार’ में ‘रहस्य’ के वर्णन का विरोध किया। इसके बाद ‘पाखंड-प्रतिषेध’ में काव्य में रहस्यवाद के विरूद्ध आक्रामक प्रहार किया और

तत्कालीन छायावादी कवियों पर पैनी शाखा में कटाक्ष भी किया-

‘काव्य’ में ‘रहस्य’ कोई ‘वाद’ है न ऐसा,

जिसे,

लेकर ‘निराला’ कोई पंथ ही खड़ा करे।

यह तो परोक्ष रूचि-रंग की ही झाई है, जो

पड़ती है व्यक्त में अव्यक्त-बिम्बता धरे ।।13

(पाखंड-प्रतिषेध)

मर्यादावादी आचार्य शुक्ल ने इसी कविता में

विलियम ब्लेक के ‘कल्पनावाद’

पर भी कठोर टिप्पणी करते हुए ‘आंग्ल की भूमि बीच ब्लेक ने जो ढोंग रचा’

रहस्य-कल्पना का विरोध किया। यद्यपि यह अलग

विषय है कि ‘सुधा’ पत्रिका में प्रकाशन के बाद ठीक अगले अंक मार्च,

1928 ई. में पं.मातादीन शुक्ल

ने उक्त कविता के विरोध में ‘पाखंड-परिच्छेद’

कविता लिखी, जिसमें रहस्यवाद को महिमा मंडित किया गया। ‘निराला’ ने भी अपने व्यंग्य-बाणों से आचार्य शुक्ल को निशाना बनाया।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि आचार्य शुक्ल रहस्यवादी कविताओं में भाव और

व्यंजना की अत्यधिक कृत्रिमता से खिन्न थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के

प्रत्यक्ष संघर्ष में बाधा मानते थे। उनकी रहस्यवाद के विषय में कठोर टिप्पणियों

को इसी भाव से देखना चाहिए, क्योंकि छायावादी

कवियों से उनके संबंध अत्यधिक मधुर थे।

हिन्दी की समृद्धि में अपना योगदान देने वाले

भारतेन्दु को ‘नए पंथ का द्वार

खोलने वाला’ बताया, तो बाबू देवकीनंदन खत्री को ‘हिन्दी के पाठक बढ़ाने’ का श्रेय देते हुए श्रद्धा भाव से कविताएँ लिखी। बाबू

देवकीनंदन खत्री की मृत्यु पर उन्होंने श्रद्धा-सुमन इस प्रकार अर्पित किए-

ऐयारी के बल कितनों को पकड़ पकड़ कर,

फुसला लाया हिन्दी के जो नूतन पथ पर,

हुआ गुप्त वह उस तिलस्म में चरपट जाकर,

कहीं न जिसका भेद कभी हैं खुला किसी पर।

अहो! देवकीनंदन जी हा। चल दिए ।

छोड़ जगत् जंजाल, शोक उनको लिए ।।14

(श्रीयुत बाबू देवकीनंदन खत्री का वियोग)

आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा में शब्द, नाद और बिम्ब का अपूर्व संयोजन दिखाई देता है।

यह उनकी काव्यात्मक भाषा से प्रभावित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में डॉ.रामस्वरूप

चतुर्वेदी ने आचार्य शुक्ल की भाषा का विश्लेषण करते हुए लिखा- “सावधान शब्द-प्रयोग, नाद-सौंदर्य और बिम्ब-विधान साधारणतः काव्यभाषा के ये गुण

रामचंद्र शुक्ल की आलोचना भाषा में पाए जाते हैं। यथा, एक उदाहरण द्रष्टव्य है- “पर्वतों की दरी कंदराओं में, प्रभात के प्रफुल्ल पद्मजाल में, छिटकी चांदनी में, खिली कुमुदिनी में हमारी आँखें कालिदास, भवभूति आदि की आँखों में जा मिलती है। पलाश, इंगुटी, अंकोट के वनों में अब भी खड़े हैं, सरोवरों में कमल अब भी खिलते हैं, तालाबों में कुमुदिनी अब भी चाँदनी के साथ हँसती है,

वनीर शाखाएँ अब भी झुककर तीर का नीर चूमती है,

पर हमारी आँखें उनकी ओर भूलकर भी नहीं जाती,

हमारे हृदय से मानो उनका कोई लगाव ही नहीं रह

गया।”14 उपर्युक्त पंक्तियों के

भाव आचार्य शुक्ल की ‘मधुस्रोत’

कविता में इस प्रकार ढले-

दिक् दिक् की आँखें मतवाली

धरती हैं किंशुक की लाली

जहाँ जहाँ ये रूप खड़े हैं

जहाँ जहाँ ये दृश्य अड़े हैं

कालिदास, भवभूति आदि के

हृदय वहाँ पर मिल जाते हैं।15

(मधुस्रोत)

हिन्दी की आरंभिक खड़ी बोली में भाषा सहनता एवं

सुबोध प्रस्तुति में भी बिम्ब-विधान आकर्षित करता है। प्रकृति की रमणीयता का

चाक्षुष-बिम्बमय वर्णन द्रष्टव्य है-

भूरी, हरी घास आस पास, फूली सरसों हैं,

पीली पीली बिन्दियों का चारों ओर है पसार;

कुछ दूर विरल, सघन फिर, और आगे,

एक रंग मिला चला गया पीत पारावर ।16

(हृदय का मधुर भार)

ब्रज से खड़ी बोली की ओर आगे बढ़ते हुए, काव्य में गेयता का ध्यान रखते हुए आचार्य

शुक्ल ने अपने युग की आवश्यकतानुरूप काव्य लिखा। उनकी विशिष्टता यह है कि हिन्दी

कविता को संस्कृत काव्य-परम्परा के अनावश्यक निर्वाह और पाश्चात्य शैली के

अंधानुकरण से मुक्त करने का प्रयास किया। हिन्दी में मौलिक लेखन का पंथ-निर्मित कर

आगे की राह को सुगम किया। ‘मधुस्रोत’

का भाव एवं कला सौन्दर्य निर्धारित प्रतिमानों

से भिन्न तत्कालीन आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विवेचनीय है। इसी दृष्टि से

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि-हृदय भी मूल्यांकित होना वांछनीय है।

संदर्भ-ग्रंथ -

1. आचार्य रामचंद्र शुक्लः चिन्तामणि भाग प्रथम, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-6, सं.2004 पृ.सं.70

2. रामचंद्र तिवारीः भारतीय साहित्य के निर्माता-

आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली-1, सं. 2005,पृ.सं.29

3. रामचंद्र शुक्लः मधुस्रोत, नागरी प्रचारिणी ग्रंथमाला 79, ना.प्र.सभा, वाराणसी, सं.2028 वि., पृ.57

4. वही, पृ.सं.23

5. वही, पृ.सं.30

6. वही, पृ.सं.5

7. आचार्य रामचंद्र शुक्लः चिन्तामणि भाग प्रथम, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-6, सं.2004, पृ.सं.8

8. रामचंद्र शुक्लः मधुस्रोत, नागरी प्रचारिणी ग्रथमाला 79, मा.प्र.सभा, वाराणसी, सं.2028 वि., पृ.सं.71

9. वही, पृ.सं.76

10. उद्धृत, रामचंद्र तिवारीः भारतीय

साहित्य के निर्माता- आचार्य रामचंद्र शुक्ल,

साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली-1, सं.2005, पृ.सं.29

11. रामचंद्र शुक्लः मधुस्रोत, नागरी प्रचारिणी ग्रंथमाला 19, ना.प्र.सभा, वाराणसी, सं.2028 वि., पृ.सं.98

12. नामवर

सिंहः रामचंद्र शुक्ल संचयन, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली-1, सं.2017 पृ.सं.56-57

13. रामचन्द्र

शुक्लः मधुस्रोत,

नागरी प्रचारिणी

ग्रंथमाला 79, ना.प्र.सभा, वाराणसी, सं.2028 वि0, पृ.सं.93

14. रामस्वरूप

चतुर्वेदीः आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा, आलेख, आलोचना

अप्रेल-जून 1985,

पृ.सं.115

15. रामचन्द्र

शुक्लः मधुस्रोत,

नागरी प्रचारिणी

ग्रंथमाला 79, ना.प्र.सभा, वाराणसी, सं.2028 वि.,पृ.सं.5

16. वही, पृ.सं.30

- - -

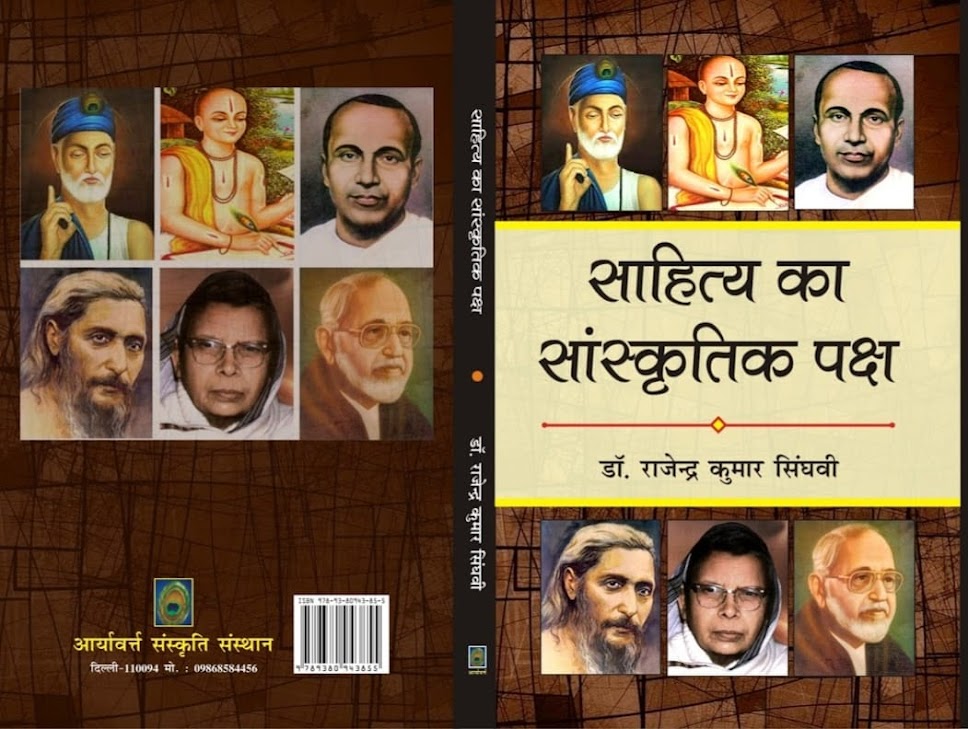

(डॉ.राजेन्द्र

कुमार सिंघवी)

No comments:

Post a Comment